- Der Erste Weltkrieg auf dem Dorf

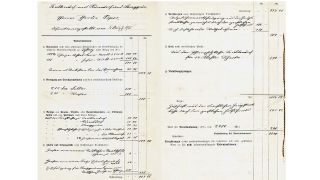

In seinen Tagebucheinträgen hielt Pastor Theodor Piper seine alltägliche Routine fest; dazu aber auch zahlreiche Vorkommnisse, die über die Auswirkungen des Weltkriegs auf das Dorfleben berichten.

In den Tagebüchern zeichnet Theodor Piper (1884-1922) seine täglichen Aktivitäten akribisch auf, aber natürlich auch besondere Ereignisse im Dorf.

Aus den Eintragungen mit Beginn des Krieges wird ersichtlich, wie sich seine Aufgaben verändern: "Kriegsbetstunden" werden ebenso verzeichnet wie "Kriegstrauungen", aber auch "Familienabende", bei denen er Referate und Lichtbildervorträge hält.

"Überall starker Besuch und große Erregung!"

Den Kriegsausbruch erlebt Theodor Piper auf der Zugfahrt von Aurich (Ostfriesland), wo er seinen Vater Richard Piper besucht hat, zurück nach Hause. Seine Frau hat ihm ein Telegramm geschickt, er möge sofort kommen, "weil Gottesdienst gewünscht wird".

Über die Gottesdienste, die er am Sonntag in Seubtendorf, Künsdorf und Langgrün abhält, notiert er: "Überall starker Besuch und große Erregung! Es ist nicht leicht, Menschen innerlich auf einen Krieg vorzubereiten. Da muß man selber innerlich sehr fest sein!" Wie immer, hält er auch an diesem Sonntag das Thema der Predigt fest: "Wie soll das deutsche Volk in den Krieg ziehen?"

Der erste Tote ist zu beklagen

Doch schon zwei Monate nach Kriegsausbruch, am 11. Oktober 1914, muss Pfarrer Piper einer Dorfbewohnerin die erste Todesnachricht überbringen. Solche Beileidsbesuche wird er bis zum Ende des Krieges alleine in Seubtendorf noch elf Mal machen und für jeden Toten einen Trauergottesdienst halten müssen.

"Man muss sich den Mund funzlich reden"

Schon ab dem Frühjahr 1915 sinkt die angängliche Kriegsbegeisterung deutlich. Spätestens ab 1916/17 wird auch die Versorgungslage immer dramatischer - allerdings überwiegend in den Städten. Auf dem Land - wie z.B. in Seubtendorf - werden die Lebensmittel zwar teurer, aber es gibt wenigstens noch welche. Bettelnde Stadtbevölkerung kommt aufs Land; um wenigstens die Kinder in den Städten besser zu ernähren, werden diese in einer Evakuierungsaktion bei Familien im Dorf untergebracht.

Der Verdruss und die schlechte Stimmung bekommt auch Pfarrer Piper zu spüren. Er ist verantwortlich für das Einsammeln von Kriegsanleihen und notiert die deutlich nachlassende Bereitschaft.

1917 steigt die Kindersterblichkeit dramatisch an. Pfarrer Piper notiert jede Beisetzung mit dem Vermerk "Beerdigung Kind".

Im Jahr 1914 sind es noch zwei solcher Einträge, im Jahr 1915 schon vier, und im Jahr 1917 sogar acht. Im Jahr 1918 hingegen ist keine einzige notiert, was allerdings weniger mit einer besseren Gesundheitsvorsorge als eher mit dem drastischen Geburtenrückgang zu Ende des Krieges zusammenhängen dürfte.

Der Zusammenbruch

Der Stellungskrieg an der Westfront zieht sich endlos hin, doch ein Ende des Krieges wird erst im Frühherbst 1918 absehbar.

Die Bündnismächte Österreich-Ungarn und Bulgarien kapitulieren. In Deutschland meutern Arbeiter und Franzosen gegen den Krieg und den Kaiser. Am 10. November 1918 findet in Seubtendorf ein "Letztes Kirchengebet für Kaiser und Fürst" statt. Einen Tag später kommt die Kapitulation.

Resigniert schreibt er schließlich am 17. November 1918: "Eine der traurigsten Wochen der deutschen Geschichte! Ein mehr als vierjähriges Heldentum ohne Gleichen endet mit schmählicher Unterwerfung und innerem Zusammenbruch. So groß fing der Krieg an, so klein hört er auf! Und das deutsche Elsaß wird französisch. Grippewoche."

Hamburg: Neuanfang und früher Tod

Im November 1921, drei Jahre nach Kriegsende, kehrt Piper mit seiner Familie Seubtendorf für immer den Rücken. Er hat sich nach Hamburg beworben und tritt dort eine neue Pfarrstelle an. Wehmütig nimmt er Abschied.

Doch schon knapp ein Jahr nach dem Umzug in die Großstadt wird Theodor Piper erneut krank. Wieder ist es die Grippe.

Diesmal hat er, wie so viele andere auch, dem Virus nichts mehr entgegen zu setzen. Gerade mal viei Jahre sind seit der Kapitulation vergangen und in denen sich die wirtschaftliche und politische Lage Deutschlands weiter dramatisch verschlechtert hat. Das Land ist ausgeblutet, die Wirtschaft kommt wegen der extrem harten Reparationsforderungen des Versailler Vertrags nicht in Gang. Die hygienischen Bedingungen und die medizinische Versorgung besonders in den großen Städten sind alles andere als gut. Die Menschen sind ausgehungert und geschwächt. Theodor Piper ist keine Ausnahme.

Am 27. Oktober 1922 stirbt er im Alter von gerade einmal 38 Jahren an Grippe. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder im Alter von elf, neun, sieben und zwei Jahren.

Danksagung

Übertragen wurden die insgesamt fast 20 Jahrgänge von Theodor Pipers Tagebüchern von der Sütterlinstube im Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg. In dieser ehrenamtlichen Einrichtung werden handschriftliche Dokumente in altdeutscher Schrift wie Briefe, Tagebücher und andere Schriftstücke transskribiert.

An dieser Stelle soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich für ihre Arbeit gedankt sein.