- Wieviel ein Dorfpfarrer verdiente

Das Einkommen Theodor Pipers war schmal. Laut Vergütungsurkunde bezog er ca. ein Viertel seines Gehalts in Naturalien, dem "Dezem". Immer wieder plagten ihn Finanznöte.

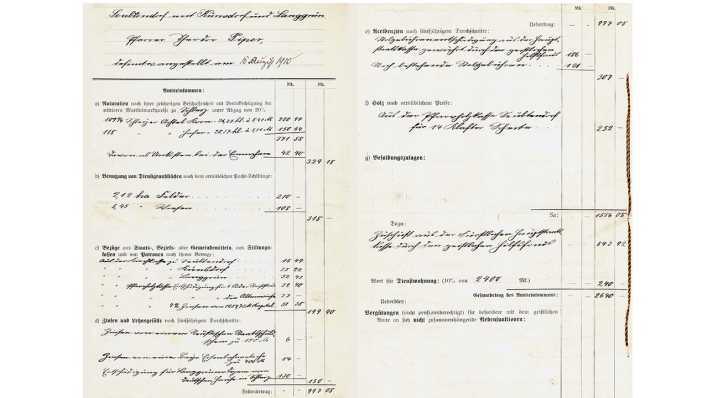

Laut dem Dokument vom 5. August 1910 betrug Pfarrer Pipers Jahreseinkommen 2640,- Mark, nach heutiger Kaufkraft sind das rund 13.200,- Euro. Dieses Gehalt bekam er jedoch zu einem großen Teil in Naturalien ausgezahlt:

Korn und Hafer (der so genannte „Dezem“) wurde nach dem durchschnittlichen Preis des Martinimarktes (11. November) in Schleiz berechnet, unter Abzug von 20%. Ebenso die Benutzung von Dienstgrundstücken (einem Feld und einer Wiese von insgesamt ca. 7,5 ha Fläche), auf denen er Obst und Gemüse für den eigenen Bedarf anbauen konnte. Beides wurde als geldwerter Vorteil von insgesamt rund 650,- Mark in das Gesamtgehalt einbezogen.

Dazu kamen so genannte „Accidenzien“ in Höhe von 307,- Mark, also Entlohnungen für Trauungen, Taufen und Beerdigungen, auch als „Stolgebühren“ bezeichnet.

14 Klafter Pfarrholz, die mit 252,- Mark zu Buche schlugen, wurden ebenso in das Gehalt eingerechnet wie seine Dienstwohnung im Pfarrhaus mit 240,- Mark.

Nicht viel also, um eine Frau und mittlerweile drei kleine Kinder zu ernähren. Kein Wunder, dass in seinen Tagebüchern mehrmals von seiner prekären finanziellen Situation die Rede ist.

"Vormittags Schulden ordnen" (27. September 1915)

"Eigene Abrechnungen; endlich kommt mal Klarheit in meine Rechnerei! Große Erleichterung, wenn auch viel Schulden!" (10. Oktober 1915)

Manchmal musste die Verwandtschaft angepumpt werden:

"Maria schreibt uns, dass sie unsere ganzen Schulden bezahlen will" (1. Februar 1914)

Doch waren derlei Gesuche nicht immer erfolgreich:

"Brief an Tante Gretchen, brauche 4800 M." (13. Oktober 1915)

Die Antwort kam offenbar postwendend:

"Ziemlich taktloser Brief von Tante Gretchen" (18. Oktober 1915)

Versorgung in Naturalien

Bang hielt Theodor Piper widrige Wetterumstände fest. Regen, Sturm, Hagel oder Frost konnten die Ernte vernichten - und damit auch sein Gehalt. Dazu kamen immer wieder Einbußen durch Schädlingsbefall auf seiner eigenen, kleinen Anbaufläche:

"Die Kaninchen haben mir alle Buschobstbäume kaputt gefressen", notiert er z.B. am 25. Januar 1914, oder am 14. September 1914: "Der Kohl hat unter den massenhaften Raupen sehr gelitten".

Dezemschütten ist jährlich am 13. November. 1914 war die Ernte ausgezeichnet, und er hält fest: "Ich werde 200M plus machen!"

Ein Jahr später sieht das schon anders aus. Am 12. November notiert er: "Dezem. Ich messe alles ab. Dedors und Ferdinand Hofmann und Hoppert haben nicht genug gebracht." Im Jahr 1916 fällt die so genannte Dezem-Mahlzeit, zu der der Pfarrer die Bauern einladen muss, noch bescheidener aus. Bereits Wochen vorher hat er sich erkundigt, wo man preiswerte Gänse herbekommt, "weil eine jetzt 25M kostet". Am 10. November schreibt er: "Dezemschütten. Zum Dezemessen diesmal kein Gansbauch, sondern Rinderbraten."

1917 fällt auch der aus. Theodor Piper verhandelt mit den Bauern über die Umstände der Dezem-Mahlzeit. "Die Bauern bestehen auf ihrem Recht", schreibt er am 6. November. "Der Wachtmeister schlägt vor, ein Häberling zu schlachten. Darauf einigt man sich." Am 9. November heißt es dann: "Dezemschütten; Abrechnung; Predigt; Dezemmahlzeit. Es gibt einen "Häberling'. Große Begeisterung beim Essen."